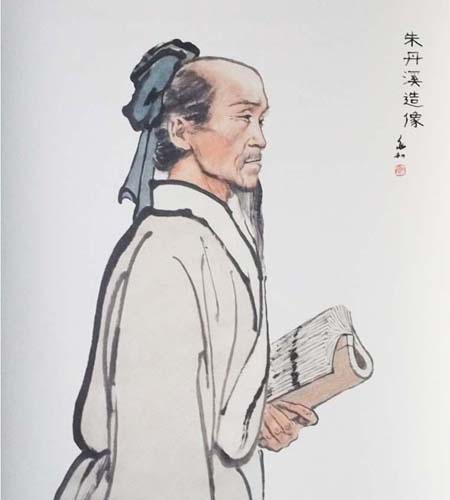

金元四大醫(yī)家--朱丹溪

發(fā)布日期:2024-03-26 12:50:46?瀏覽次數(shù):44870

朱丹溪 字彥修,名震亨,因家鄉(xiāng)有條美麗的小溪叫丹溪,死后,人們尊稱他為丹溪翁。由于他醫(yī)術(shù)高明,治病往往一帖藥就見效,故人們又稱他為“朱一帖”、“朱半仙”。婺州義烏(今浙江義烏縣)人,生于至元十八年(公元一二八一年),卒于至正十八年(公元一三五八年)。朱丹溪倡導滋陰學說,創(chuàng)立丹溪學派,對祖國醫(yī)學貢獻卓著,后人將他和劉完素、張從正、李東垣一起,譽為“金元四大醫(yī)家”。

丹溪著書的態(tài)度十分嚴謹,至67歲時,著《格致余論》一書。不久又著《局方發(fā)揮》、《本草衍義補遺》、《傷寒論辨》、《外科精要發(fā)揮》等,今僅存前三部書。《格致余論》是丹溪醫(yī)論的專著,共收醫(yī)論42篇,充分反映丹溪的學術(shù)思想,是丹溪的代表作之一。該書以《相火論》、《陽有余陰不足論》兩篇為中心內(nèi)容,創(chuàng)立“陽常有余,陰常不足”的論點,強調(diào)保護陰氣的重要性,確立“滋陰降火”的治則,為倡導滋陰學說,打下牢固的基礎(chǔ)。其他各篇,側(cè)重論述滋陰降火和氣、血、痰、郁的觀點,內(nèi)容十分豐富,每篇中又多以治驗相對照。

朱丹溪的醫(yī)學成就,主要是“相火論”、“陽有余陰不足論”,并在此基礎(chǔ)上,確立“滋陰降火”的治則,倡導滋陰學說及《局方發(fā)揮》一書,對雜病創(chuàng)氣、血、痰、郁的辨證方面。其他,如惡寒非寒、惡熱非熱之論,養(yǎng)老、慈幼、茹淡、節(jié)飲食、節(jié)情欲等論,大都從養(yǎng)陰出發(fā),均對后世有深遠的影響。

丹溪學說,不僅在國內(nèi)影響深遠,而且在15世紀時,由日本人月湖和田代三喜等傳入日本,日本又成立“丹溪學社”,進行研究和推廣。迄今日本沿存“丹溪學社”。

臨床應(yīng)用:

朱丹溪創(chuàng)“相火論”,并作為其在臨床上治療火證的依據(jù)。金元四大家均重視對火熱病因、病機和證候、治法的探討,如劉完素著重探討外感火熱病證,張從正擅用下法清泄實火,李杲提出“陰火”概念,朱丹溪吸取了前代劉、張、李三位醫(yī)家之長,致力于對內(nèi)傷火熱證候及治療的探討。他在《局方發(fā)揮》中指出“諸火病,自內(nèi)作”。可見丹溪所論火證,主要指內(nèi)火,實則多指相火。

丹溪將火證分為實火、虛火與郁火。《丹溪心法 火》謂火證“輕者可降,重者則從其性而升之。”并提出火證的三大治則:實火可瀉、虛火可補、火郁當發(fā)。“實火可瀉”治則,是沿襲劉河間對火熱證中熱毒極深之里證的治法,臨床中仍遵河間選用黃連解毒湯;“火郁當發(fā)”治則,乃借鑒李杲以益氣瀉火法治療脾胃氣虛、陰火內(nèi)盛的原則,臨床選用之方亦為李杲創(chuàng)制的補脾胃瀉陰火升陽湯、升陽散火湯、火郁湯等。

丹溪“虛火可補”治則,目的在于抑制相火、保護真陰,主要針對內(nèi)傷雜病中腎陰虧虛、相火偏旺之證而設(shè)。其所創(chuàng)制的方劑甚多,其中最有代表性的方劑當首推大補陰丸,為后世醫(yī)家治療陰虛火旺之主方,現(xiàn)代中醫(yī)多用于甲狀腺機能亢進、腎結(jié)核、骨結(jié)核、糖尿病等疾病中屬于陰虛火旺者。

由此可見,“虛火可補”治則是朱丹溪“相火論”指導臨床實踐取得的重大成果,它使河間學派眾多醫(yī)家長期以來對外感火熱的探討為之一變,而轉(zhuǎn)為對內(nèi)傷火熱的研究;也使治療火熱證由過于偏重清熱瀉火治法,進而重視滋陰降火治法,奠定了滋陰降火學說的基礎(chǔ),并促進了明清溫熱學說的形成和發(fā)展,這不能不說是對中醫(yī)學的一大貢獻。

人物評價:

朱丹溪的學說,后世有褒和貶,但以褒為主。如明代醫(yī)家方廣說:“求其可以為萬世法者,張長沙外感,李東垣內(nèi)傷,劉河間熱證,朱丹溪雜病,數(shù)者而已。然而丹溪實又貫通乎諸君子,尤號集醫(yī)道之大成者也”(《丹溪心法附余》序)。但由于朱丹溪只明一義,過分強調(diào)了“陽有余”的一面,而不談陽也有虧損的一面;在臨床上太強調(diào)“滋陰降火”,因此,未免有它的片面性,從而遭到后人的激烈反對。 張介賓也因其執(zhí)著一端而攻之不遺余力,說:“丹溪之言火多者,謂熱藥能殺人。而余察其為寒多者,則但見寒藥之殺人耳”(《景岳全書》)。歷代對朱丹溪的學說評價,盡管有褒有貶,但總的來說,朱丹溪的學說在國內(nèi)外仍有很大影響,在祖國醫(yī)學史上占有光輝的一面。日本醫(yī)家曾成立“丹溪學社”,專門研究丹溪的學說。

縱觀朱丹溪一生,有苦有淚,尤其是當他立在風雨中,乞求羅知悌收他為徒,教他習醫(yī)時的情景,我們不難想象出他的毅力,為了一個目的,即使千折百轉(zhuǎn),不達目的仍誓不罷休。就是到了今天,這種精神仍值得我們學習。所以說,他不僅在醫(yī)學方面,就是在做事方面,思想方面,也為我們積下了一筆可貴的財富,不愧為一代名醫(yī),一代名人。朱丹溪的醫(yī)學成就,主要是“相火論”、“陽有余陰不足論”,并在此基礎(chǔ)上,確立“滋陰降火”的治則,倡導滋陰學說及《局方發(fā)揮》一書,對雜病創(chuàng)氣、血、痰、郁的辨證方面。其他,如惡寒非寒、惡熱非熱之論,養(yǎng)老、慈幼、茹淡、節(jié)飲食、節(jié)情欲等論,大都從養(yǎng)陰出發(fā),均對后世有深遠的影響。朱丹溪學說,不僅在國內(nèi)影響深遠,而且在15世紀時,由日本人月湖和田代三喜等傳入日本,成為沿用至今的日本漢醫(yī)的辨證綱領(lǐng)。日本又成立“丹溪學社”,進行研究和推廣。迄今日本尚存“丹溪學社”。日本僅醫(yī)灘、氣、血、水病因?qū)W說,由張仲景的水飲和朱丹溪所創(chuàng)之氣、血、痰演化而來。

朱丹溪得羅知悌之學后,不斷進行實踐,又集張子和、李東垣二家之長處,將劉完素之說一變而為陰虛火旺之說,專于瀉相火、補真陰,形成丹溪學派。(百度百科)

皖公網(wǎng)安備 34122602000158號

皖公網(wǎng)安備 34122602000158號